|

|

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1.制约教育发展规模和速度的主要因素是( )。

A政治

B经济

C文化

D人口

答案: B

解析:本题考查生产力对教育的制约作用。生产力对教育具有制约作用,主要表现为三个方面:生产力的发展水平决定着教育的规模和速度;生产力的发展水平制约着人才的培养规格和教育结构;生产力的发展水平制约着教育的内容、方法、组织形式和手段。题干中表述的制约教育规模和速度的主要因素是生产力(经济)。B项正确。

2.“只有受过恰当的教育之后,人才能成为一个人。”这表明教育的本质是( )。

A传递社会经验的活动

B培养人的社会实践活动

C传递人类文化的活动

D保存人类文明的活动

答案: B

解析:本题考查教育的本质属性。教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定性。题干中“只有受过恰当的教育之后,人才能成为一个人”体现了教育的本质是一种培养人的社会实践活动。B项正确。

3.1912年,蔡元培在《对于教育方针之意见》一文中提出了世界观教育,并指明实现世界观教育的主要途径是( )。

A德育

B智育

C美育

D体育

答案: C

解析:本题考查蔡元培的教育思想。1912年初蔡元培在《对于教育方针之意见》,从“以养成共和国民健全之人格”的角度出发,提出了五育并举的教育方针:军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育。其中,美感教育,即美育,是“介乎现象世界与实体世界之间,而为桥梁”,是实现世界观教育的主要途径。C项正确。

4.在小学阶段,榜样作为一种重要的德育手段,主要是将道德规范( )。

A具体化与人格化

B标准化与系统化

C标准化与制度化

D人格化与系统化

答案: A

解析:本题考查德育方法。榜样示范法是指用榜样人物的高尚思想、模范行为、优异成就来影响学生的思想、情感和行为的方法,它是一种形象、具体、生动的教育方法。这种方法的特点是通过榜样人物的言行,把深刻的道德原理和抽象的道德规范具体化与人格化,其教育富有形象性、感染性、可行性,符合学生的年龄特征,容易为学生领会和模仿。A项正确。

5.在我国近代教育史上,以美国学制为蓝本,强调适应社会发展需要的学制是( )。

A壬寅学制

B癸卯学制

C壬戌学制

D壬子癸丑学制

答案: C

解析:本题考查我国现代学制的发展。壬戌学制,也称六三三学制、新学制,以美国学制为蓝本,规定小学六年、初中三年、高中三年。C项正确。

6.“教学有法,但无定法,贵在得法。”这说明教师劳动具有( )。

A繁重性

B创造性

C示范性

D长期性

答案: B

解析:本题考查教师劳动的特点。教师劳动具有创造性的特点,主要表现在三个方面:因材施教;教学方法的不断更新;教育机智。题干中“教学有法,但无定法,贵在得法”说明教师要做到教学方法的不断更新,体现了教师劳动的创造性。B项正确。

7.夏季,师生在操场活动时突然遇到雷雨天气,最安全的做法是( )。

A站在空旷的地方

B在大树下避雨

C在建筑物下避雨

D立即进入建筑物内并关闭门窗

答案: D

解析:本题考查小学生预防雷暴的相关知识。如果在室外,或者上放学的路途中遇到雷电天气,应注意以下几点:(1)就近进入避雷装置良好的建筑物内,这是最安全的。千万不要进入庄稼地的小棚房,小草棚,因为在那里避雷雨很容易遭受雷击。(2)要远离高烟囱、铁塔、电线杆和大树等物体,千万不要站在大树下避雨,否则是很危险的。(3)打雷下雨时,注意不要打金属骨架雨伞,或者扛举长形物体,不要骑摩托车或者自行车。(4)不要惊慌,不要奔跑,最好双脚并拢,双手抱膝就地蹲下,越低越好。D项立即进入建筑物内并关闭门窗为正确做法。D项正确。

8.“及时复习”是学生记忆学习材料的有效策略,依据的遗忘规律是( )。

A先快后慢

B时快时慢

C先慢后快

D呈倒U形

答案: A

解析:本题考查艾宾浩斯遗忘曲线。19世纪末,德国心理学家艾宾浩斯最早对遗忘进行了实验研究,并绘制了“遗忘曲线”。这条曲线表明,遗忘在学习之后立即开始,最初遗忘速度很快,随着时间的推移,遗忘的速度逐渐下降。由此可以看出,遗忘是有规律的,即遗忘的进程是不均衡的,其趋势是先快后慢、先多后少,呈负加速,并且到一定的程度就几乎不再遗忘了。A项正确。

9.小明思维与行动敏捷活泼,善于适应环境变化,他的气质类型属于( )。

A多血质

B胆汁质

C黏液质

D抑郁质

答案: A

解析:本题考查气质的类型。气质的类型有胆汁质、多血质、黏液质、抑郁质。其中,多血质气质类型特点是活泼好动,反应迅速,热爱交际,能说会道,适应性强,但稳定性差,缺少耐性,见异思迁。具有明显的外向倾向,粗枝大叶。题干中小明敏捷活泼,善于适应环境变化,属于多血质。A项正确。

10.小学生在学习加法时,需要利用小石子、小木棒、手指等完成计算活动,依据加里培林“儿童智力活动按阶段形成理论”,这种智力活动处于( )。

A活动的定向阶段

B无声的外部言语活动阶段

C内部言语活动阶段

D物质活动或物质化活动阶段

答案: D

解析:本题考查心智技能的形成阶段。加里培林把心智技能分成五个阶段:活动的定向阶段(准备阶段)、物质活动或物质化活动阶段、出声的外部言语活动阶段、无声的外部言语活动阶段、内部言语活动阶段。其中,物质活动是借助实物进行活动,物质化活动是指借助实物的模型、图片、样本等代替物进行活动。题干中,小学生学习加法时,需要利用小石子、小木棒、手指等完成活动,表明其处于物质活动阶段。D项正确。

11.小红非常喜欢数学,对数学问题具有强烈的好奇心和探究兴趣。这种学习动机是( )。

A成就动机

B认知内驱力

C自我提高内驱力

D附属内驱力

答案: B

解析:本题考查奥苏贝尔成就动机的分类。奥苏贝尔认为,学校情境中的成就动机至少应包括三个方面的内驱力,即认知内驱力、自我提高内驱力、附属内驱力。其中,认知内驱力是指学生渴望了解和理解,要求掌握知识以及系统地阐述问题并解决问题的倾向。这种内驱力,一般来说,多半是从好奇的倾向中派生出来的。题干中小红喜欢数学,对数学问题具有强烈的好奇心,属于认知内驱力。B项正确。

12.小学三四年级儿童的思维发展会出现转折,表现为( )。

A从直观动作思维过渡到具体形象思维

B从具体形象思维过渡到直观动作思维

C从具体形象思维过渡到初步的抽象逻辑思维

D从直观动作思维过渡到初步的抽象逻辑思维

答案: C

解析:本题考查小学生思维发展的特点。小学生思维发展的一般特点主要有:(1)从具体形象思维为主要形式向以抽象逻辑思维为主要形式过渡。小学儿童思维虽然有了抽象的成分,但仍以具体形象思维为主。两者之间过渡的转折期一般出现在四年级。(2)抽象逻辑思维发展不平衡。在整个小学时期,儿童的抽象逻辑思维水平不断提高,思维中抽象的成分日渐增多,但不同学科、不同教学内容中表现出不平衡性。(3)抽象逻辑思维从不自觉到自觉。小学低年级学生虽然已掌握一些概念,并能进行简单的判断、推理,但他们尚不能自觉地调节、控制自己的思维过程。(4)辩证逻辑思维初步发展。小学儿童辩证逻辑思维发展水平随着年龄的增长而提高,小学一至三年级是辩证逻辑思维的萌芽期,四年级是辩证逻辑思维发展的转折期。整个小学阶段辩证逻辑思维发展水平尚不高,属初级阶段。由此可知,小学儿童思维发展的特点是具体形象思维过渡到抽象逻辑思维。C项正确。

13.小学分科课程与综合课程的分类依据是( )。

A课程内容的组织方式

B课程设置的要求

C课程内容固有的属性

D课程管理的层次

答案: A

解析:本题考查课程的类型。根据课程内容的组织方式不同,课程可以分为分科课程和综合课程。分科课程是指从不同门类的学科中选取知识,按照知识的逻辑体系,以分科教学的形式向学生传授知识的课程。综合课程是指打破传统分科课程的知识领域,组合两个或两个以上的学科领域构成的课程。它强调学科之间的关联性、统一性和内在联系,是基于各门学科的内在联系编制而成的课程,是相对分科课程而言的。A项正确。

14.在设计教学目标时,经常用“参与、感受、经历、加大、大大”等行为助词表述的属于( )。

A知识与技能目标

B行为与实践目标

C过程与方法目标

D情感态度与价值观目标

答案: C

解析:本题考查教学目标的内容。新课程背景下的课堂教学所提倡的教学目标为三维目标:(1)知识与技能目标;(2)过程与方法目标;(3)情感态度与价值观目标。其中,过程与方法目标是有关过程与方法的要求,强调在实践过程中学习“过程”,重在“亲历”。 因此,题干中的行为助词表述属于过程与方法目标。C项正确。

15.为进一步推进素质教育,教育部倡导小学生的评价机制应采用( )。

A百分制

B等级制

C评语制

D等级加评语制

答案: D

解析:本题考查基础教育课程改革的目标。新课改要求建立与素质教育理念相一致的评价与考试制度,改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能,发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。为建立、完善素质教育的评估体系,改革考试及评价方法,建立科学的素质教育运行机制,教育部倡导小学生的评价机制应取消传统的百分制,实行“等级加评语”的评价方式。D项正确。

16.具体规定义务教育阶段学校应设置的课程、课程开设的顺序及课时分配的指导性文件是( )。

A课程计划

B课程标准

C培养方案

D教学大纲

答案: A

解析:本题考查课程内容的文本表现形式。课程计划是根据教育目的和不同类型学校的教育任务,由国家教育主管部门制定的有关教学和教育工作的指导性文件。课程计划的内容主要包括培养目标、课程设置、学科顺序、课时分配及学年编制和学周安排。题干中,“规定义务教育阶段学校应设置的课程、课程开设的顺序及课时分配的指导性文件”就是课程计划。A项正确。

17.新课程改革倡导“教师用教材教,而不是教教材”。这体现的课程实施取向是( )。

A忠实取向

B创生取向

C实践取向

D相互适应取向

答案: B

解析:本题考查课程实施的基本取向。辛德等人将课程实施或研究课程实施的取向分为三种:忠实取向、相互调适取向、课程缔造取向。其中,课程缔造取向又称创生取向,认为课程实施本质上是在具体教育情境中缔造新的教育经验的过程,教师的角色是课程开发者。题干中,“教师用教材教,而不是教教材”意思是教学不再只是忠实地实施课程计划的过程,而是课程知识的建构与开发过程,是师生共同创生课程的过程,这体现了课程实施的创生取向。B项正确。

18.在下列选自《学记》的语句中,体现教学语言应简约生动的是( )。

A学不躐等

B开而弗达

C禁于未发

D罕譬而喻

答案: D

解析:本题考查《学记》的思想。“罕譬而喻”原文为 “善歌者,使人继其声;善教者,使人继其志其言也,约而达,微而臧,罕譬而喻,可谓继志矣”,意思是:善于唱歌者,能使人沉醉在歌声中流连不忘;善于教学的人,能使人继承他的志向而努力不懈;他的语言简洁而使人明白,含蓄而使人受益,譬喻精当而能使人知晓,这样就可以说是能使人继承他的意志了。故“罕譬而喻”体现了教学语言应简洁明了。D项正确。

19.在讲完长方形面积计算后,王老师要求学生回家计算一下自己房间的面积,以加深对面积知识的理解。这种教学方法是( )。

A实践研究法

B实验教学法

C实习作业法

D实物演示法

答案: C

解析:本题考查我国常用的教学方法。实习作业法又称实习法,是指根据教学任务的要求,学生在教师指导下在校内或校外一定场所运用所学知识进行实际操作和其他活动,以帮助学生掌握知识、形成技能技巧的方法。题干中,王老师介绍完长方形的面积公式后回家让学生把所学的知识进行应用,体现了实习作业法。C项正确。

20.强强成绩一般,但劳动积极,老师奖励他一朵小红花。这种评价属于( )。

A常模参照评价

B标准参照评价

C个体内差异评价

D形成性评价

答案: C

解析:本题考查教学评价的类型。根据评价所参照标准的不同,教学评价可以分为相对性评价,绝对性评价,个体内差异评价。其中,个体内差异评价是对被评价者的过去和现在或者个体内部的各个方面进行纵横比较,以判断其学习状况的评价。题干中强调强强不同方面作比较,自己跟自己比属于个体内差异评价。C项正确。

二、简答题(本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分)

21.简述学习动机强度与学习效果的关系。

答案:

动机强度与工作效率之间的关系并不是一种线性关系,而是倒U形曲线关系。中等强度的动机最有利于任务的完成,即动机强度处于中等水平时,工作效率最高。

心理学家耶克斯和多德森的研究表明,各种活动都存在一个最佳的动机水平。在学习较复杂的问题时,动机强度的最佳水平点会低些;在学习任务比较简单时,动机强度的最佳水平点会高些。

22.简述小学德育中实施奖惩法的要求。

答案:

运用奖惩法应注意以下几点:

(1)公平公正、正确适度、合情合理。

(2)发扬民主,获得群众支持。

(3)注意宣传与教育。

23.简述文献检索在教育研究中的作用。

答案:

(1)帮助研究人员全面正确地掌握所要研究问题的情况,选定研究课题和确定研究方向;

(2)为教育研究提供科学的论证依据和研究方法;

(3)避免重复劳动,提高科学研究的效率。

三、材料分析题(本大题共 2 小题,每小题 20 分,共 40 分)

24.材料:

某小学召开期中学生座谈会,以了解任课教师的教学情况。其中,六(2)班学生对王老师的意见最大,当学校向王老师反馈学生意见后,她非常生气。

第二天一上课,王老师就将学生“痛骂”一顿,责怪学生不知好歹,不理解老师的良苦用心。她说着说着,委屈地掉下了眼泪。这时,学生们都低着头,不知所措。

第三天,王老师批改作业时,看到一张小纸条:“老师,请您别生气了,我们不是说您课上得不好,而是因为您动不动就发牌气,有时竟为一点儿小事大发雷霆,说真的,上您的课,我们总是提心吊胆,生怕一不小心就挨骂。老师,真没想到我们的意见会给您造成这么大的伤害,请原谅我们吧!”落款是几位参会学生的署名。王老师看后,对自己之前的做法有些后悔。

根据以上材料回答问题:

(1)应如何看待材料学生的行为?(10分)

(2)结合材料谈谈王老师应如何成为一名学生喜欢的老师?(10分)

答案:

(1)材料中学生向学校反映老师问题,并向老师写纸条表达自己想法的行为是合理的。

首先,学生在师生关系的相处中需要正确认识自己和老师。学生应该摒弃对教师的固有成见,要学会客观地认识和理解教师的付出,积极主动地与教师沟通。材料中,学生对老师行为认识的前后变化,做到了正确的认识自己正确的认识老师,有利于形成良好的师生关系。

其次,学生的行为体现了尊敬老师、民主平等和心理相容等。其中,心理相容指的是教师与学生之间在心理上协调一致。材料中,学生对老师写的小纸条充分体现了学生对老师的尊重和爱,学生敢于写小纸条向老师表达自己的想法体现了民主平等,学生看到老师受到伤害产生的共情体现了学生与老师之间的心理相容。

再次,学生的行为体现了学生是发展中的人。学生具有发展的潜能,是处于发展过程中的人。材料中,学生起初对王老师的行为有意见,后来能够辩证的看待老师,对老师的认识逐渐改变,体现了学生是发展的人。

最后,学生的行为体现了学生是具有独立意义的人。每个学生都是独立于教师的头脑之外,不以教师的意志为转移的客观存在,学生是学习的主体,学生是责权的主体。材料中,学生有自己的思想,对老师动不动就发牌气有意见是符合常理的,学生具有受教育权,他们向学校反映王老师的问题,既体现了学生是学习的主体,又体现了学生是责权主体。

综上,该材料中学生的行为是合理的。

(该题目结合学生行为,言之成理即可)

(2)要想成为学生喜欢的老师,可以从以下几个方面入手:

①要了解和研究学生。材料中,老师没有深入了解学生才会产生矛盾。教师可以通过观察、谈话,更全面地了解学生的思想、个性、兴趣、知识水平、学习态度和方法、身体状况等,以便更好地教育学生。

②要树立正确的学生观。材料中,老师说学生不知好歹,不懂老师的良苦用心,说明老师可能缺乏正确学生观。教师不再是传递知识的简单工具,或是供学生利用的资料库。教师应当是帮助学生在自学的道路上迅速前进的向导,教会学生怎样学习。

③要提高自身素质。材料中,老师动不动就爱发脾气,自身的素养有待提高。教师的道德素养、知识素养和能力素养是学生尊重教师的重要条件,也是教师提高教育影响力的保证。

④要发扬教育民主。材料中,老师没有站到学生的角度考虑问题。作为老师,应对学生一视同仁,特别是能与学生心理换位,设身处地为学生着想,善于理解学生。

⑤要热爱、尊重学生,公平对待学生。材料中,老师动不动因为小事发脾气,没有做到尊重学生。教师应牢固树立民主思想,热爱所有学生,尊重学生的人格,维护学生的合法权益,公正地处理问题,用更为宽容的态度去接纳学生的独特个性行为表现,满足学生的合理需要。

⑥要主动与学生沟通,善于与学生交往。材料中,老师在得到学校的反馈意见后才发现问题,说明老师没有主动与学生沟通,没有和学生建立良好的师生关系。良好的师生关系是在交往中形成的,所以要善于和学生交往。

⑦要正确处理师生矛盾。材料中,面对学生的意见,老师“痛骂学生”一顿,说明老师没有正确处理师生矛盾。教师要善于驾驭自己的情绪,冷静全面地分析矛盾,正视自身的问题,敢于做自我批评,对学生的错误进行耐心的说服教育或必要的等待、解释等。

⑧要提高法制意识,保护学生的合法权利。材料中,老师的“发脾气”“痛骂”没有做到尊重学生,会侵犯学生的权利。教师一定要提高法制意识,明确师生的权利义务关系。同时,教师也要加强教育制度伦理建设,使师生之间的权利义务关系更加明晰并转化为具体的制度规定,切实保护学生的合法权利。

25.材料:

单元测验后,李老师照例上了一堂讲评课,上课不到十分钟,她就发现那几位考满分的学生表现出不耐烦和心不在焉。于是,她及时调整了教学策略:每讲一道题,就请做对的学生将自己答题的思路和方法讲给其他同学听,不明白的可以随时提问,然后进行讨论,结果,这节课上得生动、活泼,不仅将学生的积极性调动起来了,还产生了许多新的解题思路和方法。

根据以上材料回答问题:

(1)评析材料中李老师的教学行为。(10分)

(2)如何理解教学中的“预设”与“生成”?(10分)

答案:

(1)李老师的教学行为是非常值得我们学习。

首先,李老师的教学尊重了学生的主体地位,体现了启发性的教学原则,启发性教学原则是指在教学中教师要承认学生是学习的主体,注意调动他们的学习主动性,引导他们独立思考,积极探索,生动活泼地学习,自觉掌握科学知识,提高分析问题和解决问题的能力。材料中,这节课上的生动,有趣,不仅学生的积极性调动起来了,还产生了很多新的思路。

其次,李老师的教学体现了新课改的教学观,教学从“以教育者为中心”转向“以学习者为中心”。教师应鼓励学生参与教学;开展智力操作活动;教给学生思维的方法并加强训练。材料中的老师请答对的同学分享答题思路和方法,让学生参与提问和答题,体现了以学生为中心。

再次,老师的做法体现了新课改的教师观。在对待教学关系上,新课程强调帮助、引导。材料中老师请做对的学生将每一道题的思路和方法解释给同学听,不明白的可以随时提问,然后进行讨论,体现了教师观中的帮助、引导。

最后,李老师的教学体现了预设与生成相结合,“预设”是教师课前的准备,“生成”是指教学中发生的,教师没有预先设计的内容。材料中,李老师照例上了一堂讲评课体现了预设是基础,上课后发现学生心不在焉,及时调整了教学策略体现了生成性的教学。

综上,李老师的教学行为是值得我们借鉴的。

(2)教学过程是预设活动和生成活动共同构成的。预设强调教学过程是在教师的引导下进行的有目标、有计划、有组织的教育活动。生成强调教学过程是以学生为主体的动态的可变的教育活动。

预设是生成的基础,生成是预设的升华,课堂教学是预设与生成的矛盾统一体,预设中要有生成,生成中离不开预设。充分的预设是课堂教学成功的保障。只有课前精心预设,才能在课堂上动态生成。同时又要认识学生的主体性地位,注重课程的生成,要对课堂“生成”本身有恰当的评价积极引导学生,以此来推进教师和学生的双赢。

四、教学设计题(本大题有 6 小题,任选 1 小题作答,多答只按第 1 小题计分。40 分。考生可按照所学专业方向,选择作答。26 为中文与社会,27 为数学与科学,28 为英语,29 为音乐,30 为体育,31 为美术)请用2B铅笔在答题卡上将所选题目的题号涂黑,未涂或多涂均无分。

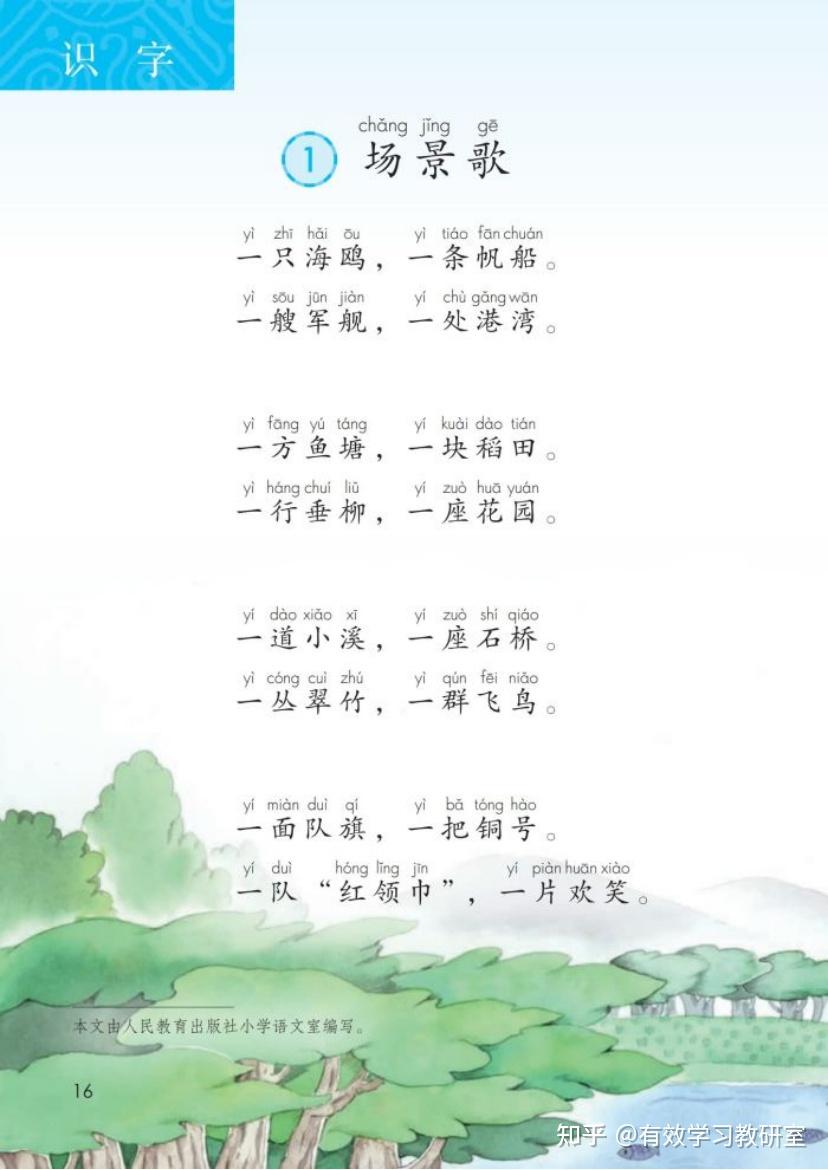

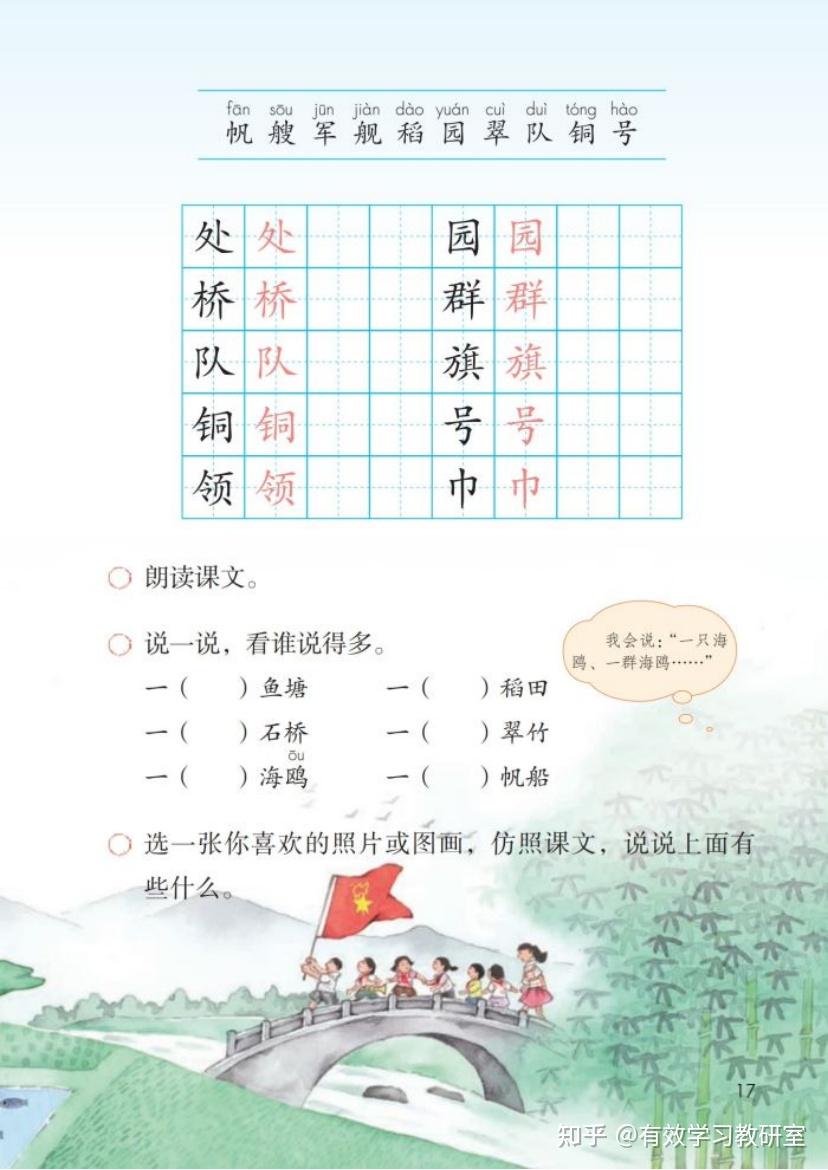

26.请根据上述材料完成下列任务。

(1)请从国家通用语言文字学习的角度上,分析上述文本。(15分)

(2)如指导二年级学生学习本篇,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计教学思路与方法。(15分)

答案:

(1)文本分析:

本文是一篇关于数量词识字的儿歌。全文共四节,第一节是一幅大海风景图;第二节是一幅山村田园风光图;第三节是一幅公园景色图;第四幅是少先队员活动的场面。诗歌运用了大量的量词,体现出量词与名词之间搭配使用的规则。本文把数量词分类集中在四幅不同的图画之中,认识事物,认识表示事物的汉字,同时让学生感受美丽景色、感受美好生活。

(2)教学目标:

①会认“帆、军”等10个字,会写“桥、队”等10个字,会读“海鸥、鱼塘”等词语,掌握独立识字的能力,能够正确流利有感情地朗读课文。

②通过反复朗读,揣摩优美语句,了解文章内容,提高朗读能力。

③初步感受场景展示的美丽景色,了解不同事物数量词的不同表达。

(3)教学思路与方法:

一、导入:开课之初,利用多媒体给学生展示生活中各种场景的图片,引导学生仔细观看。播放结束之后,向学生提问:“同学们,看了老师给大家播放的图片,大家有什么样的感受?”鼓励学生畅所欲言,大胆表达自己的视听感受。教师对学生的回答进行一一点评,适时总结,并借此引出本课课题。顺势板书课题。

二、整体感知

1.引导学生大声朗读课文,在朗读过程中勾画出自己不认识的生字词。

学生朗读完毕后,教师首先对“军、舰”等重点生字词进行示范讲解。

2.默读课文,思考文章描写了什么样的景物?

请学生回答提出的问题,师生交流可以得出:有四幅图景,分别是大海风景图、山村田园图、公园景色图、少先队员图。

三、深入研读

1.文章中每个风景图中都有哪些场景呢?

明确:学生自由朗读,圈点勾画得出:大海图中有海鸥、帆船、军舰和港湾;山村图中有鱼塘、稻田、垂柳和花园;公园景色图中有小溪、石桥、翠竹和飞鸟;少先队员图中有队旗、铜号和“红领巾”。

2.在描写这些场景时有什么共同点呢?这样写有什么好处呢?

明确:学生思考讨论,交流答案,师生共同总结得出:每个事物都搭配了合适的量词。合适的数量词可以生动形象地表现出事物的主要形态特征。

3.文章表达了怎样的思想感情?给了我们什么样的启发?

明确:学生结合实际感受,总结概括得出表达了作者对生活中美丽景色的赞美,我们要善于观察生活,感受生活中的美好。

四、拓展延伸

1.组织学生观察周边景色,模仿《场景歌》的形式说说身边的景色。

交流课前准备的课外资料,补充对数量词的认识。

五、小结作业

1.教师提问:本节课我们学到了什么?学生发言,教师进行总结。

2.给学生布置课后作业:把本课儿歌背给爸爸妈妈听。并和爸爸妈妈比赛编儿歌,看谁编得好,说得多。

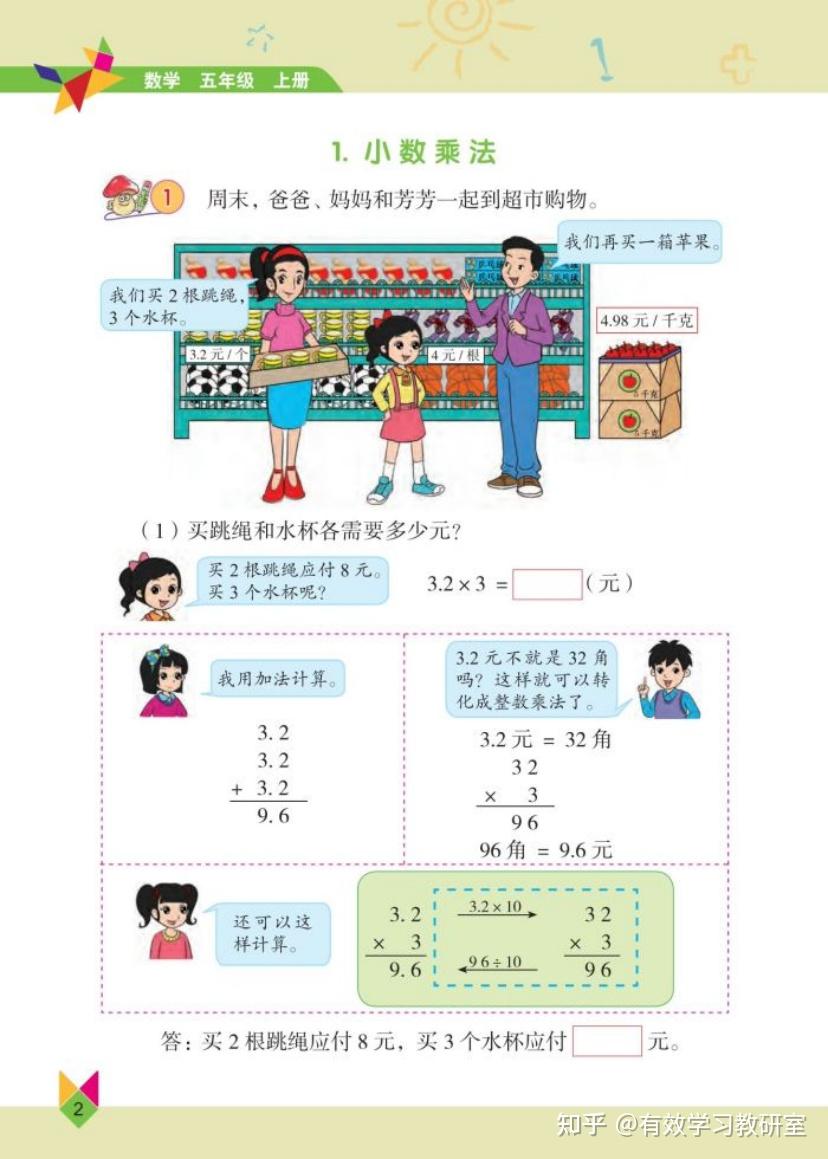

27.请根据上述材料完成下列任务。

(1)分析上述材料所体现的数学思想和包含的运算规律。(8分)

(2)如指导小学高年级学段学生学习上述内容,试拟定教学目标。(12分)

(3)依据拟定的教学目标,针对重点、难点设计相应的教学活动并简要说明理由。(20分)

答案:

(1)本节课内容所体现的数学思想是转化与化归思想,就是在研究和解决有关数学问题时采用某种手段将待解决问题通过变换使之转化,进而使问题得到解决的一种方法。常见有以下几种情况:将复杂的问题通过变换转化为简单的问题;将难解的问题通过变换转化为容易求解的问题;将未解决的问题通过变换转化为已解决的问题。解题的过程就是“转化”和“化归”的过程,不断地转化待解决的问题,重新叙述它,变换它,直到最后成功地解决初始问题为止。

运算规律:小数乘整数与整数乘整数的计算方法相同;不同的是,小数乘法按照整数乘法算出积之后,要先数出因数中有几位小数,再从积的右边起数出几位,点上小数点,小数末尾的0可以去掉。

(2)教学目标

知识与技能目标:了解小数乘整数的计算方法;理解计算方法的算理,能够应用该计算方法进行正确的计算。

过程与方法目标:在自主探究、小组讨论交流小数乘整数应该如何计算的过程中,提高发现问题、提出问题、分析问题和解决实际问题的能力、运算求解能力,体会转化思想在数学中的应用。

情感态度与价值观目标:激发求知欲,培养良好的数学思维习惯、勤于动脑的学习习惯。

(3)教学过程

一、情境导入

教师活动:教师利用多媒体播放芳芳和爸爸妈妈一起购物的场景图,接着引导学生认真观察该图片的内容,从图中你能得到哪些数学信息?可以提出什么数学问题?

学生活动:根根教师的提问独立思考并认真观察,得出一箱苹果是4.98元/千克,跳绳3.2元/根,水杯4元/个,提出数学问题:买两个水杯和三根跳绳需要多少钱?

教师活动:肯定同学们的回答,并顺势提问:你们知道怎么列式计算吗?顺势引入新课:小数乘整数。

【设计理由】教师借助常见的生活场景来引入新课,激发同学们的学习兴趣,使得学生们更容易感受到数学和生活的实际联系,体会到学习数学的乐趣。

二、新课讲授

1.初步感知

教师活动:教师提出问题:如何列式?结合学过的内容,能想到利用哪些已知的方法来计算出的结果?给予一定的时间,教资巡视并指导,组织学生独立思考并抢答,教师针对学生的回答结果做相应评价或让学生自评或互评。

学生活动:通过回顾旧知,并通过独立思考得出:预设一:可以利用加法计算得出元;预设二:可以将元看成32角,利用角,通过换算角元。

教师总结:肯定同学们的两种做法,并一起总结。

2.深入探究

教师活动:教师追问:在有些情境中可能这里的小数不能利用换算成多少元多少角之类的,还有什么更好的办法吗?思考换算后的式子与原式的区别是什么?教师组织观察。

学生活动:经过观察分析发现,原式是小数乘整数,经过单位换算后变成了整数乘法。

教师活动:肯定鼓励学生并顺势提问:如果扩大后变成32后,如何使结果保持恒等不变?组织学生小组间进行讨论,给予5分钟的时间,教师在此过程引导提示整数和小数之间的关系,讨论结束后找学生代表回答讨论结果。

学生活动:通过小组讨论得出结果,可以将扩大10变成32,结果要想保持不变,将积再缩小10倍即可得到。

教师活动:梳理总结该算理,示范计算过程并板书。

环节三:总结归纳

教师活动:教师组织学生梳理和总结本节新课的重难点并展示相关例题,引导学生完成并展示。

学生活动:学生利用所学在练习册上完成例题。

设计意图:通过设置问题,层层提问,利用提问法和引导法引导学生思考问题并进行进一步的讨论,体现了教师的主导性作用;学生采用小组讨论和自主探究等多种学习方法进行问题的探究,增强了学生之间的合作交流、信息共享意识和语言表达能力,为提高解决问题的能力奠定基础,这也是体现学生主体性作用的重要学习方法。

(三)巩固练习

教师通过多媒体展示有关小数乘整数不同类型、不同层次的练习题目,引导学生独立思考并作答,或者找学生代表在黑板上进行板演,完成后教师针对结果给予评价并总结。

设计意图:设置不同层次的练习题,不仅能使学生新学的知识得到及时巩固,也能使学生的思维能力得到有效提高,使其更好地学以致用。找学生代表在黑板上演示,也充分体现了学生的主体性地位。最后针对练习结果,进行统一订正,并及时对学生的表现做出评价,体现了教学评价在课堂中的合理应用。

(四)课堂小结

教师引导学生从知识、能力或情感等方面畅谈本节课的收获,针对学生的回答,采用多种方式进行评价并总结。

设计意图:在小结环节先让学生自评,接着让学生互评,最后教师表扬全班学生,不仅可以检验学生对本节课重点内容的认知情况,更能进一步增强学生的自信心和荣誉感,使他们更加热爱数学。

(五)布置作业

学生完成课后剩余练习题或者教师自主设计一道能用本节课所学知识解决的生活实际问题。

设计意图:对本节课知识进行再巩固、再认识。

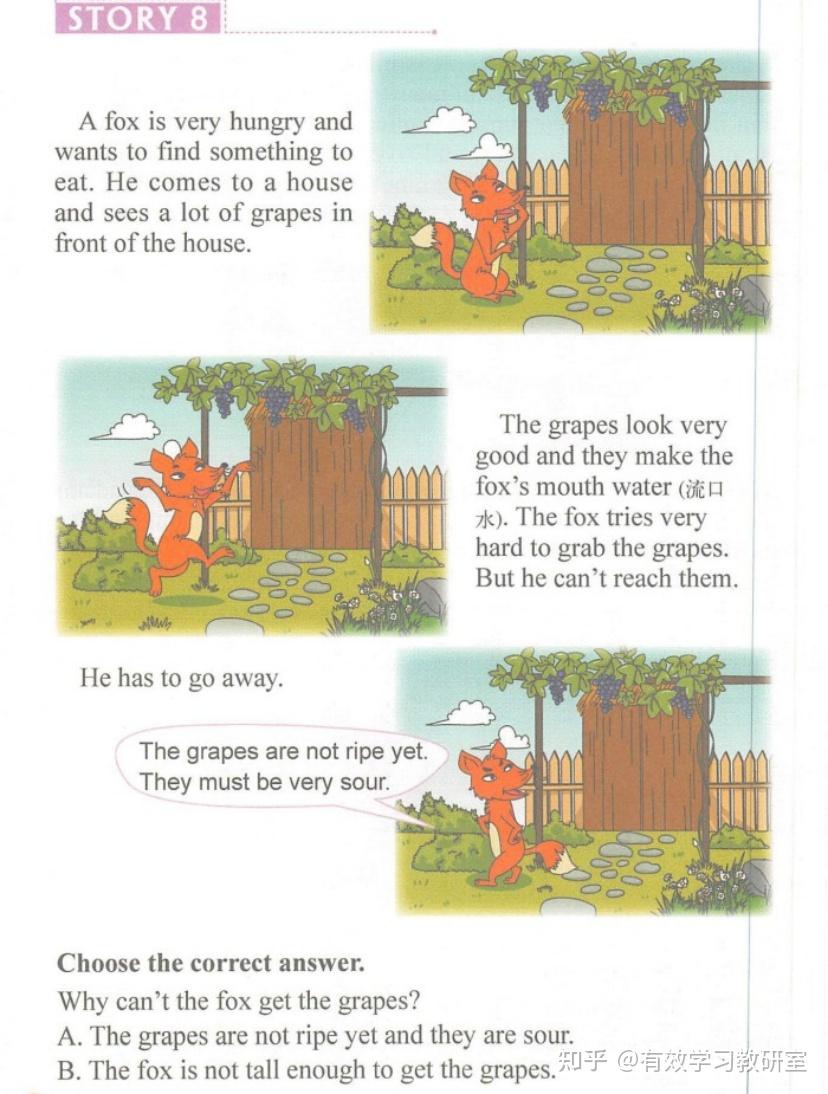

28.请根据上述材料完成下列任务。

(1)简述英语故事的教学作用。(4分)

(2)如指导小学生学习,试拟定相应的教学目标。(9分)

(3)依据上述拟定的教学目标,设计新授课导入和故事理解环节的教学活动并说明理由。(27分)

答案:

(1)英语故事的教学作用:

①激发学习的兴趣,活跃课堂气氛。学生有强烈的探索和认识世界的愿望,生动活泼、富有童趣的故事引入教学中能够牢牢吸引他们的注意力,唤起强烈的情绪反应,从而有效地提高教学效果。

②故事教学适合学生特点,符合学生心理特征。故事既能为英语学习创造逼真的、富于交际性的语言环境;又能有效地激发学生的学习热情,使他们积极主动地参与教学活动中,在轻松、活跃的氛围中习得语言。

③故事教学有利于学生成为学习主体。故事教学会促使学生不断地去揣摩故事的内容,推动他们进一步去学习新的英语知识,以获得新的成功的体验。这样,学习的过程就充满了探索的喜悦,使学生真正成为了学习的主体。

(2)中文版:

教学目标

知识目标:学生能够认读单词和短语 “hungry, grape, water, in front of”,并理解故事的主要内容。

技能目标:通过课堂活动,学生能够提高综合语言运用能力,并能就熟悉的话题进行简单交流。

情感目标:学生能够增强学习英语的兴趣并且提升学好英语的信心,加强团队合作能力。

英文版:

Teaching Aims

Knowledge aim: Students can grasp the following new words and phrases: “hungry, grape, water, in front of” and understand the content of this story.

Ability Aim: Students can improve integrated language skills through class activities and discuss familiar topics.

Emotional Aim(s): Students can arouse learning interest and build confidence in learning English well.

(3)中文版:

导入:

课堂一开始,师生问好后,教师会带领全班同学共同歌唱London Bridge is Falling Down 这首英文歌曲,活跃课堂氛围。接下来,教师会向同学们展示关于葡萄藤的图片,提出问题:Do you like grapes? Do you think they are sour? 并邀请同学分享他们的答案。同学们的答案可能各有不同,教师都会给予积极的反馈。通过师生双边互动,顺势引出本节课的核心话题。

设计意图:图片/视频的内容形象生动,能够快速吸引学生的注意力到教学活动当中来。同时,该活动也可以自然而然地引出本节课的核心主题,为接下来的活动做好铺垫。

读中环节:

(1)泛读

① 请学生速读课文,概括文章大意。

② 请学生回顾重点单词和句型,并进行相应的练习。

(2)精读

请学生再仔细读一遍课文,完成回答问题的任务。

Q1: Why can’t the fox get the grapes?

Q2: Why the fox say the grapes must be very sour?

(3)跟读

请学生跟随录音进行朗读,注意正确的语音、语调等。

设计意图:通过泛读和精读培养学生的阅读能力,同时帮助学生进一步理解文章的细节内容。

英文版:

Lead-in:

At the beginning of the class, the whole class sings a song named London Bridge is Falling Down to activate the class atmosphere. Then the teacher shows the picture of grape vine and asks some questions: Do you like grapes? Do you think they are sour? Then the teacher will invite some volunteers to share their answers. After that, the teacher will give corresponding comments on students’ answers and show the topic of this lesson.

Justification: The picture/video is vivid and interesting, which can arouse students’ interest to the teaching activity. Meanwhile, it can also introduce in the topic today naturally.

While-reading

(1) Extensive Reading

① Read the text quickly and conclude the main idea.

② Review the key words and key sentences and do the exercise.

(2) Intensive reading

Ask students to read the passage carefully and do the following (True or false/ Fill in the blanks/ Matching/ Question & answer) task :

Q1: Why can’t the fox get the grapes?

Q2: Why the fox say the grapes must be very sour?

(3) Repetition

Ask students to repeat after the tape and pay attention to the pronunciation and intonation.

Justification: In this part, students will comprehend the passage and their reading ability of getting specific information will be improved.

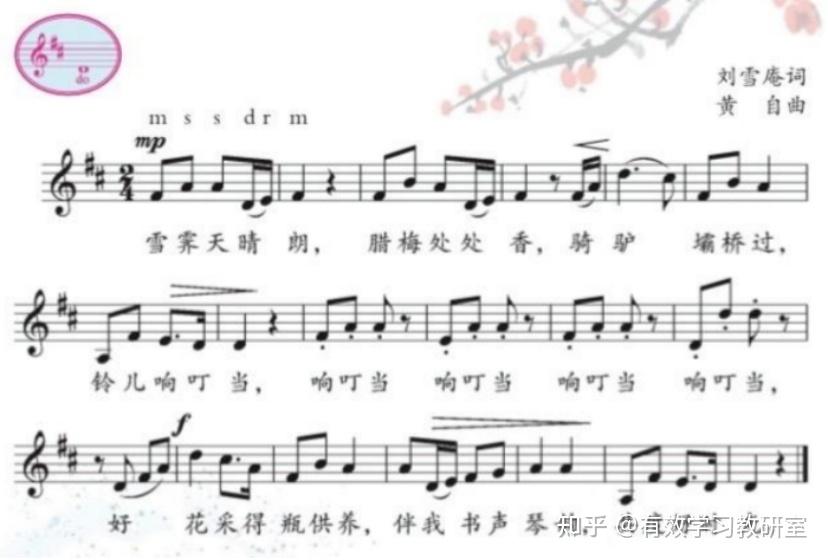

29,请认真阅读下列材料,并按要求作答。

《踏雪寻梅》

请根据上述材料完成下列任务。

(1)简要分析歌曲的调式、节拍、歌词内容与情感。(4分)

(2)如指导中年级小学生学习这首歌曲,试拟定教学目标。(9分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入环节的教学活动并说明理由。(27分)

答案:

(1)这是一首校园歌曲,歌曲采用了D大调、2/4拍,是一首独唱歌曲。音乐情绪优美抒情,歌词表达了青少年学生骑着毛驴,踏着冬雪去欣赏梅花绽放的情景,同时抒发了梅花不畏冬雪,傲然绽放的精神。

(2)教学目标:

①感受校园歌曲的美,体会热爱自然的真挚感情以及学习梅花不畏严寒、不怕困难的精神,进一步培养积极乐观的生活态度。

②通过视听结合法、创设情境法,能够进一步提升音乐表现能力。

③理解跳音记号的节奏知识以及掌握2-大跳音程的音准知识,能够完整演唱歌曲。

(3)教学过程:

①师生共同演唱问好歌,随着音乐律动开启美妙的音乐课堂。

②教师运用多媒体为同学们展示寒冬腊月、白雪皑皑的雪景图,并向学生提问:“看到这样的画面能感受到什么气息呢?”

学生自由回答。(寒冷、树木凋零、天寒地冻)

③教师继续播放多媒体,展示视频,并向学生追问:“视频中都出现了什么让你觉得与众不同的画面?”

学生自由回答。(梅花在寒冷的环境下依然美丽绽放)

④教师总结并给予鼓励性评价,引导学生进入新课《踏雪寻梅》。

【设计意图】

之所以这样设计,其原因在于《义务教育艺术课程标准》中明确提出了教学中应当贯彻审美感知、艺术表现、创意实践以及文化理解四方面的核心,以上环节可以引导学生充分参与课堂教学,寓教于乐、循序渐进地进入本课。

脚内侧接地滚球

支撑脚脚尖正对来球,膝关节微屈,接球腿提膝稍外展,脚尖微翘,脚掌与地面平行,使脚内侧正对来球;当球滚到体前时,接球脚自然伸出迎球,触球的一刹那接球脚顺势后撤,以缓冲来球力量,将球接在脚下。

30.请根据上述材料完成下列任务。

(1)请简述“脚内侧接地滚球”的动作要点。(4分)

(2)试拟定小学中年级“脚内侧接地滚球”第1课时的教学目标。(9分)

(3)依据拟定的教学目标,设计本节课的教学环节并说明理由。(27分)

答案:

(1)动作要点:支撑脚脚尖正对来球,接球腿提膝外展,脚内侧接球后迅速后撤。

(2)第一课时教学目标

知识与技能:能够说出脚内侧接地滚球的动作要领,能做到用正确部位接球,初步将球停在身体附近。

过程与方法:通过模仿练习、合作学习、游戏等学练方法,发展学生协调、灵敏等身体素质,提高身体协调性、灵活性,发展停球能力。

情感态度与价值观:在练习过程中感受足球运动的乐趣,知道接球技术在足球运动的运用,养成团结协作的优良品质。

(3)本课内容的教学环节

一、开始部分

1. 课堂常规

(1)体委整队。

(2)师生问好。

(3)检查服装。

(4)安排见习生。

设计理由:通过这一环节,使学生尽快进入角色进行体育教学内容的学习。

二、准备部分

1.游戏—排山倒海

游戏方法:组织学生多组进行,每组成两路纵队,开始后,第一排两名同学分别跑向5米左右的跳绳,各拿一根绳柄,拖地面返回至队伍末尾,每个学生越过跳绳,持绳者将跳绳拉直至腰部跑回,学生迅速蹲下。将跳绳摆放原处,返回击掌,排至末尾。

游戏规则:若被绊住,需要从绊住的一排重新开始。用时最短的小组获胜。击掌之后才能出发。

要求:教师强调注意安全,避免在拖地的时候学生绊倒。

2.配乐韵律操

预备式:自然直立。

第一节(1×8拍):太阳当空照(伸展运动),花儿对我笑(两手似花儿托下颚-颤膝)。

第二节(1×8拍):小鸟说(两手打开自然摆-颤膝)早早早(拍掌踏步三次)。

第三节(1×8拍):你为什么背上小书包(跳跃运动)。

第四节(1×8拍):我去上学校天天不迟到(原地小步跑)。

第五节(1×8拍):爱学习爱劳动(左右侧弓步-双拳胸前绕圈)。

第六节(1×8拍):长大要为人民立功劳(双臂下交叉绕环)。

组织:四列横队,体操队形。

要求:动作准确,跟上节奏。

设计理由:通过这一环节,使学生充分热身,调动他们的学习热情,为接下来的学习垫定基础,避免受伤。

三、基本部分

1.导入

同学们,一年一度的足球比赛要开始了,同学们想参加吗?看到同学们都非常的兴奋,那老师想问问大家,我们怎样才能取得比赛的胜利呢?没错,就是射门得分。那怎么样才能创造射门机会呢?除了要有精准的传球之外,我们还要熟练掌握接球的技术,今天我们就来学习一下-脚内侧接地滚球。

设计理由:通过结合运动会导入的形式,引出要学习的技术动作,更能激发学生学习的兴趣。

2.示范

教师正面和侧面示范脚内侧接地滚球技术动作,并提问“老师用的什么部位接球?”

设计理由:通过多方位的示范和提问能让学生更直观全面的观察和了解脚内侧接地滚球动作,并集中学生注意力,激发学生模仿和学习的兴趣。

3.讲解

教师声音洪亮简洁明了的讲解脚内侧接地滚球动作要领。

设计理由:通过对动作要领的讲解,加深学生对脚内侧接地滚球的了解,明确本节课重难点。

组织形式:四列横队

4.练习

①无球模仿练习

学生散开原地无球模仿脚内侧接地滚球技术动作,教师强调动作要领并纠正学生出现的错误动作。

②对墙踢球练习

对墙2米踢球,用脚内侧接地滚球方法接反弹球,逐渐加大踢球力量,体会正确触球部位,教师巡视指导并纠错。

③接抛球练习

两人一组,相距3-4米,一人抛地滚球,一人用脚内侧接地滚球,依次练习,体会脚伸出迎球动作,教师强调安全练习。

④接踢球练习

两人一组,相距6-8米,一人踢地滚球,一人用脚内侧接地滚球后踢回,要求可逐渐加大踢球力量,控制落点,体会脚触球后的后撤缓冲动作。

设计理由:通过模仿练习、分解动作练习和合作学习的形式,降低动作难度,逐层完成动作,突破教学重难点,提高课堂学习效率。

5.检验-游戏

游戏名称:你传我抢

游戏方法:学生分为四组,组内学生围成圆圈,一人在圈内抢截球,其他学生进行地滚球的互相传接,体会脚内侧接地滚球在实战中的运用。

要求:必须用脚内侧传接,传球失误学生与圈内学生互换位置。

设计理由:以游戏的形式对本课教学内容进行检验,可以提高学生的学习热情、竞争意识及对体育课堂的喜爱。

四、结束部分

1.放松活动—情景放松操

第一节(1×8拍):双手顶云天(双手交叉上举,手臂伸直,双眼目视手背)。

第二节(1×8拍):双手上举腰部绕环(双手交叉上举,手臂伸直,双眼目视手背,做腰部绕环)。

第三节(1×8拍):双手叉腰,身体后仰(后仰后保持5秒,重复进行3次)。

第四节(1×8拍):俯背运动(俯背运动,双手握住脚踝保持5秒,重复进行3次)。

第五节(1×8拍):整理运动(闭眼深呼吸,吸气时提踵,呼气时还原,重复5次)。

组织形式:四列横队,体操队形。

要求:动作柔和,听从指挥。

2.课堂小结:教师总结学练情况,表扬先进,激励全体学生。

3.宣布下课、师生再见、回收器材。

组织形式:四列横队。

设计理由:整理放松,有助于学生运动后的迅速恢复,平复心境;并通过总结及下课,帮助学生认识到本节课的收获,获得情感上的提升,养成收拾器材的良好习惯。

31.请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务。

(1)简述雕塑的含义及形式。(4分)

(2)如指导高年级小学生学习,试拟定教学目标。(9分)

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的教学活动并说明设计理由。(27分)

答案:

(1)雕塑是一种重要的造型艺术,是立体(三维空间)的空间艺术和视觉艺术,是用一定的物质材料制作出的具有实体形象的艺术品。所谓雕塑,就是运用一定的物质基础,通过雕、刻、塑等手法,创造出各种立体艺术形象的艺术门类。

雕塑在表现形式上主要分为圆雕、浮雕(高浮雕、浅浮雕)、透雕三类。

(2)知识与技能目标:了解雕塑的基本知识和泥板人物的造型特点,掌握塑造人物动态的方法,并能动手完成一件泥塑人物作品。

过程与方法目标:通过自主、合作、探究的学习过程,提高造型能力。

情感、态度和价值观目标:体验泥塑的乐趣,敢于创新与表现,培养健康的审美情趣,产生对美术学习的持久兴趣。

(3)环节一:直观感知

教师利用多媒体展示泥塑作品的视频,提问:大家看到的泥塑人物都有哪些特点?

学生回答后,教师总结:泥塑人物造型特点比较抽象。

引导学生观察生活中是否有这样的美术现象,

提问:说说你的感受?

设计理由:本环节运用直观感知,通过多媒体展示和观察生活,让学生对本节课的新知有一个初步认识。

环节二:分析示范

1.通过提问、讨论、游戏分析教材中的泥塑作品,提问:泥板塑人物应该注意哪些要点?

学生回答后,教师总结:泥板人物的动态要抓住人物的关节位置来表现;注意人物与场景的组合关系

2.通过看一看,摸一摸,画一画,来分析制作的工具材料。

3.(学生尝试动手),教师进行技法讲解。

步骤:做泥板、画人形、刻人形 、折造型。

设计理由: 本环节教师运用分析示范,通过启发式的提问、讨论、游戏能够充分调动学生思考与情绪,将其带入学习情境。让学员对泥板塑人物的特点有了更深入的认识。老师的示范能带动学生的所有感官,全方位来体验泥板制作人物的创作的乐趣,并且能够清晰的看见制作的过程,为学生自己动手创造打下基础。 |

|